Hikikomori, ovvero la vita in una stanza. La vita trascorre in una stanza, dove le…

Lolitismo, Sindrome di Lolita e Ninfofilia

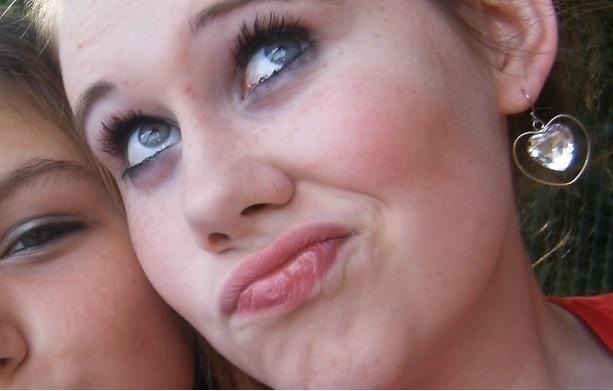

Il lolitismo è da leggersi come sintomo culturale in cui adolescenti, o poco più che bambine, vengono ritratte dai mass media smaliziate e seducenti, “trasgressive” rispetto alle proprie tappe di crescita psicofisiche ed emotive

Nel 1991 la televisione italiana apriva le porte a ciò che è definito Lolitismo e alla sua controparte, ovvero la Sindrome di Lolita. Il 9 Settembre del 1991 andava in onda per la prima volta “Non è la Rai”, la trasmissione ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Il programma, primo nel suo genere per contenuti e protagonisti, ebbe ben quattro stagioni, suscitando interesse, critiche e non poche polemiche.

Con “Non è la Rai” la televisione italiana spalancava una finestra su un mondo di “ninfette”, giovani adolescenti, che per circa due ore intrattenevano il pubblico con giochi, canzoni, gag, ammiccamenti e provocazioni. Dietro lo schermo bambine, teenager e uomini di ogni età, tutti amanti di un programma definito dal suo autore “volutamente vuoto”, “un innocuo gioco per ragazze”. “Non è la Rai”, lontano dall’essere vuoto e innocuo, alle generazioni di allora (e non solo), ha inviato il traviante messaggio dell’importanza dell’apparenza, dell’iper-sessualizzazione dei corpi in identità ancora acerbe e, forse, inconsapevoli della propria carica seduttiva.

Lolitismo. Cos’è?

Il termine Lolitismo nasce nel 1955, dal romanzo di Vladimir Nabokov intitolato “Lolita”, nel quale si descrive la capacità della protagonista, dodicenne, di sedurre un uomo di mezza età. Nella definizione del termine Lolita, data dal vocabolario Devoto-Oli, troviamo: “Adolescente il cui comportamento sia tanto precoce e provocante da ispirare un’attrazione erotica anche in uomini maturi”. Da cui Sindrome di Lolita, ovvero l’attrazione per le lolite.

Il Lolitismo non è da leggersi solo come espressione di un disagio giovanile, bensì come un sintomo culturale in cui adolescenti, o poco più che bambine, vengono ritratte dai mass media smaliziate e seducenti, “trasgressive” rispetto alle proprie tappe di crescita psicofisiche ed emotive.

Nel suo libro “La sindrome di Lolita” (Rizzoli, 2008), la Prof.ssa Olviero Ferraris, spiega come il Lolitismo e la Sindrome di Lolita siano correlate al fatto che bambine e adolescenti crescano troppo in fretta e come questa crescita sia spinta ed incentivata dai mass media, oltre che, talvolta, dagli stessi genitori.

Pur non demonizzando la TV ed i nuovi canali di comunicazione, l’autrice pone l’accento sul chiaro messaggio che viene veicolato attraverso questi: “sexy è meglio che intelligenti”, un invito all’esposizione erotica, colto e inscenato attraverso l’attitudine all’imitazione di bambine e bambini sempre più giovani.

Anche i personaggi di cartoni animati e le stesse bambole possono rappresentare un esempio calzante di questo fenomeno: le beniamine delle bambine sono eroine e bambole sempre più iperfemminili e sexy (dalle “tradizionali” bambole, alle Barbie alle Bratz).

Il risultato è incontrare bambine e giovani adolescenti truccate e vestite in modo provocante e seduttivo, capaci di attirare a sé le fantasie e le attenzioni di uomini adulti. Frequentemente, è in questi sguardi, spesso involontariamente attratti, che si possono nascondere gli esiti più pericolosi e problematici.

Ninfofilia: un’attenzione morbosa ed esclusiva

Quando l’attenzione dell’adulto diviene morbosa ed esclusiva (Ninfofilia) e l’approccio alla vita e alla sessualità delle piccole lolite scade nella mercificazione del corpo e del sesso, si passa dal fenomeno mediatico alla sindrome conclamata.

Nella Sindrome di Lolita, o Ninfofilia, la relazione che si instaura tra la minorenne e l’adulto attratto da giovani adolescenti, è caratterizzata da ossessione, maniacalità e perversione. L’adulto può presentarsi come un punto di riferimento, inizialmente come un amico, un dispensatore di regali e beni materiali, per divenire amante.

È importante affrontare gli esiti patologici e sintomatici del fenomeno approcciandolo non solo dal punto di vista individuale, ma anche relazionale e culturale.

Genitori, educatori e insegnanti dovrebbero agire da filtro sui messaggi che la TV e gli altri canali mediatici sono in grado di trasmettere, vigilando sui programmi televisivi, implementando il dialogo e favorendo in bambini e adolescenti lo sviluppo di un pensiero critico.

In caso di condizioni problematiche ed esiti patologici è necessario prendere in carico l’adolescente e la famiglia, favorendo la maturazione di capacità volte ad affrontare e superare eventuali problematiche comportamentali, ansie e conflitti, caratteristici della fase adolescenziale, in modo da prevenire e/o contrastare il delinearsi dei comportamenti sopra citati.

Come procedere

Se senti di avere necessità di una Consulenza in ambito Individuale, piuttosto che di Coppia o Familiare, puoi fissare un appuntamento contattando i numeri 06 92599639 o 388 8242645, o puoi scrivere all’indirizzo e-mail info@massimocanu.it

In caso di impossibilità a poter raggiungere lo Studio, in Roma, potrai fare altrettanta richiesta per una prestazione On-Line, avvalendoti della piattaforma web appositamente realizzata. E’ intuitiva, rapida e sicura.

A conclusione di tale fase consulenziale, sia in Presenza che On-Line, sarà definito quanto emerso nel corso del lavoro e, eventualmente, saranno focalizzati gli obiettivi per l’avvio di una Psicoterapia, la quale potrà essere Individuale, di Coppia o Familiare.

Chiedere aiuto è un segno di forza e, soddisfare i tuoi bisogni psicologici, equivale a compiere il più importante atto d’amore che possa fare verso la tua persona, ancor prima che per coloro che condividono la loro vita con te.